La soltería ha sido ese tiempo para observar con mayor distancia cómo amo, qué patrones repito y desde dónde construyo mis vínculos. Con el paso de los meses entendí que esta experiencia, aunque profundamente personal, no era aislada: muchas personas atraviesan la soltería no como un descanso, sino como un espacio de preguntas que antes quedaban cubiertas por la dinámica de estar con alguien.

Hace unas semanas se cumplió el primer año sin ningún vínculo amoroso que implicara compromiso, después de más de seis años en relaciones consecutivas. Hubo una muy larga, una muy inconsistente y algunos capítulos más breves que, de distintas formas, también dejaron lecciones y buenas anécdotas. Años en los que rompí, aprendí, lastimé y me dejé lastimar. Con el tiempo, esa secuencia empezó a parecerse menos a una suma de historias individuales y más a un patrón compartido: relaciones que comienzan con ilusión, se sostienen desde la expectativa y se desgastan cuando esa expectativa no alcanza.

Lo irónico es que durante mucho tiempo afirmé —y lo creía— que sabía estar sola. Hoy, con más distancia, entiendo que lo que sabía era estar acompañada, o al menos estar sostenida por la idea del amor en una pareja. Crecí, como muchas, con una noción bastante centralizada del amor: amar era vivir en un idilio romántico, casi de cuento de hadas. Es tener a alguien, proyectarse, construir de a dos. Por eso, vivir sin esa estructura no ha sido una experiencia lineal ni fácil de narrar. Ha sido una montaña rusa de emociones que se repite en conversaciones con amigas, en citas que no prosperan y en una sensación generalizada de cansancio afectivo que atraviesa a quienes siguen intentando vincularse sin querer repetir lo mismo.

¿Por qué ciertas historias no funcionaron?, ¿qué fue responsabilidad mía?, ¿qué patrones sigo repitiendo aunque crea que ya aprendí?

Los domingos, por ejemplo, se sienten distintos. El tiempo parece estirarse cuando no hay con quién compartir planes mínimos, conversaciones largas, silencios conocidos o rituales cotidianos. Esa incomodidad que a veces se romantiza y otras se patologiza es, en realidad, una experiencia bastante común. La soltería adulta no siempre es libertad plena ni disfrute permanente; muchas veces es un espejo que devuelve preguntas que no siempre estamos listas para responder.

Este tiempo, sin embargo, me abrió una puerta inmensa que ya no quiero cerrar: la de mirar el amor desde más de un lugar. Entender que no todo lo que sostiene tiene forma de relación romántica. Que hay amor en la familia, en las amistades, en los proyectos que una decide crear, en la cotidianidad. Pero también entender que esa ampliación del amor no cancela el deseo de vincularse, sino que lo vuelve más consciente. No se trata de renunciar al amor, sino de revisar desde dónde se lo busca.

En ese proceso aparecieron preguntas incómodas, de esas que muchas veces se postergan cuando hay alguien más: ¿por qué ciertas historias no funcionaron?, ¿qué fue responsabilidad mía?, ¿qué patrones sigo repitiendo aunque crea que ya aprendí?

Con el tiempo entendí que estas preguntas no eran exclusivamente mías. En los últimos años han empezado a nombrarse culturalmente sensaciones parecidas. El heteropesimismo, por ejemplo, habla de ese desencanto frente a las promesas del amor romántico tradicional. Por su lado, el heterofatalismo, de la idea de que, aunque ese modelo no siempre funcione, seguimos sintiendo que no hay otra forma de vincularnos.

No se trata de afirmar que todo está mal ni que amar sea imposible. Más bien es una invitación a mirar el amor con menos idealización y más realismo. A reconocer que parte del cansancio no es solo individual, sino también cultural, y que eso no nos condena, pero sí nos obliga a elegir con más conciencia y a dejar de repetir dinámicas que son agotadoras.

La soltería adulta no siempre es libertad plena ni disfrute permanente; muchas veces es un espejo que devuelve preguntas que no siempre estamos listas para responder.

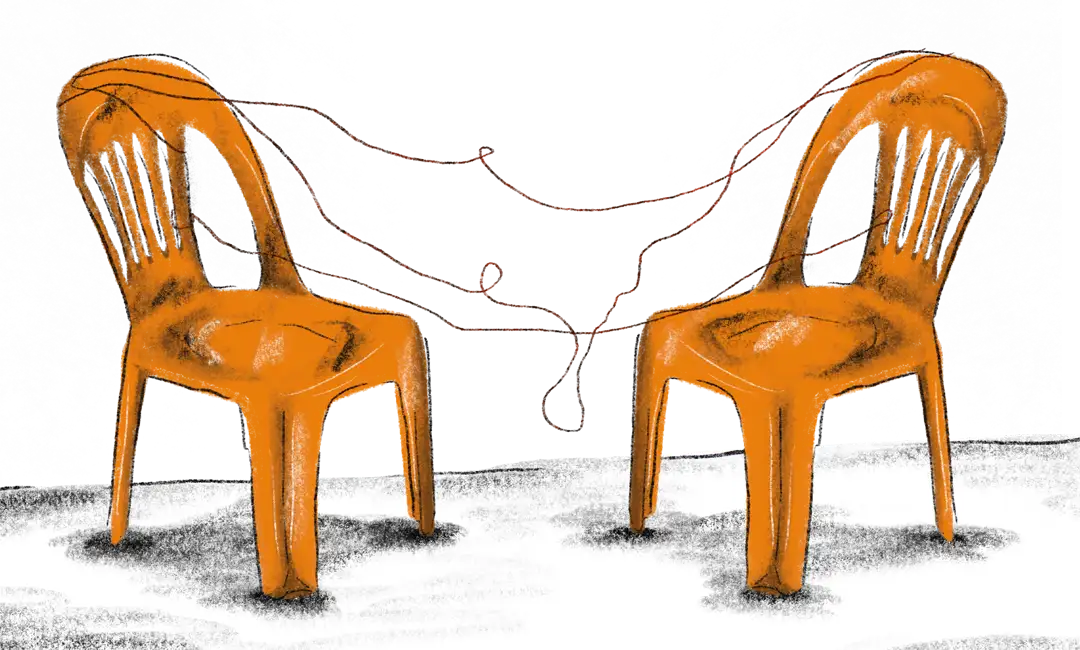

Cerrar no siempre es cortar

Una de las primeras ideas que suele aparecer tras una ruptura es la de “cerrar” por completo, como si los vínculos pudieran apagarse de un día para otro. Sin embargo, en la experiencia de muchas personas, las relaciones no se rompen al cien por ciento: se transforman, se diluyen o se dejan de alimentar. No por debilidad, sino porque es imposible borrar una historia como si nunca hubiera existido. Las personas permanecen de formas sutiles: en recuerdos, canciones, olores, lugares, conversaciones ajenas, gestos. La verdadera diferencia está en qué hacemos con eso que permanece.

En un contexto en el que las redes sociales permiten seguir observando la vida del otro incluso después de una ruptura, aprender a soltar también implica poner límites. No como castigo, sino como una forma básica de autocuidado para una misma y para el otro. El doctor Leonardo Palacios, neurólogo adscrito a Colsanitas y profesor de la Universidad del Rosario, lo explica con claridad al hablar de las relaciones en tiempos digitales, “ahora una persona puede seguir observando la vida del otro y mantenerse vinculada a través de lo que ve”. Ese acceso constante, aparentemente inofensivo, mantiene activo el vínculo incluso cuando la relación ya terminó.

Entender esto cambió mi forma de vivir los cierres. Sanar no fue negar lo vivido ni fingir indiferencia, sino dejar de alimentar aquello que ya no tenía un lugar en el presente: no escribir, no buscar, no mirar de más. No se trató de borrar el pasado como castigo, sino de permitirle perder peso y reconocer que, a veces, soltar es una decisión cotidiana más que un acto definitivo.

Conocer gente nueva no significa estar lista

Como es natural, durante este tiempo conocí personas nuevas y me permití volver a salir después del duelo que dejó la inconsistencia de mi última relación. No fue desde la urgencia, sino desde la curiosidad. Algo parecido a volver a entrar en una escena conocida: perfiles, primeras conversaciones, citas que empiezan con entusiasmo y terminan en una sensación difícil de nombrar. Y empecé a notar algo incómodo: el escenario cambiaba, pero ciertas dinámicas se repetían. Cambiaban los nombres, las historias y los planes, pero el fondo no tanto.Esa repetición no es solo personal.

Está presente en muchas de las narrativas contemporáneas sobre el amor: personajes que parecen avanzar, pero orbitan siempre alrededor de las mismas heridas. Películas como Before Midnight (2013) o Marriage Story (2019) muestran con crudeza que sentirse mejor no siempre equivale a haber cambiado; que el alivio no garantiza transformación. En la vida cotidiana (y en las aplicaciones de citas) esa sensación se traduce en volver a elegir lo familiar, incluso cuando decimos querer algo distinto.

Ahí entendí que sentirse mejor no es lo mismo que estar lista. Haber superado una ruptura no garantiza desarmar los patrones que nos llevaron ahí. A veces, sin darnos cuenta, buscamos versiones conocidas de lo que ya vivimos, incluso cuando decimos querer algo distinto, no porque nos hagan bien, sino porque resultan previsibles. La promesa de novedad convive con una inercia afectiva que cuesta más romper que una relación.

La soltería, entonces, no es aprendizaje automático. El aprendizaje aparece cuando una se detiene a mirar con honestidad por qué elige lo que elige y qué intenta repetir o reparar, a través de otros. Separar la idea de la persona que “deberías necesitar” de la persona que realmente quieres es un ejercicio más profundo de lo que parece.

La soltería abre un espacio propio (y no siempre cómodo)

Estar sola abrió un espacio nuevo. No como una conquista ni como un premio, sino como un espacio que no es de nadie más. En ese lugar reaparecieron intereses, amistades y proyectos que habían quedado en pausa, y también surgieron preguntas y deseos que no tenían nombre todavía.

Convertir la soltería en un trofeo puede ser tan simplista como convertir la pareja en una meta obligatoria.

Con el tiempo entendí que cuando esos intereses vuelven, vale la pena darles espacio sin culpa ni prisa: redescubrirlos, probarlos, ver si todavía hacen sentido. Y cuando no, aceptar que esta etapa también permite explorar lo que siempre quedó pendiente. Crear, aprender, moverse, equivocarse.

Ese espacio, sin embargo, no siempre es cómodo. A veces se llena de silencios largos, de tardes sin planes y de una incomodidad difícil de distraer. Aprender a estar sola no es solo aprender a disfrutar, sino aprender a no huir. A quedarse incluso cuando no hay distracciones externas. Permanecer ahí, aunque incomode, se vuelve parte fundamental del proceso.

Estar sola no te da una medalla

En los últimos años se ha construido una narrativa que reivindica la soltería, y con razón, como un estado válido y legítimo. Cada vez se le asocia menos con fracaso y más con autonomía, libertad o incluso éxito personal. Series, libros y discursos contemporáneos han ayudado a desmontar la idea de que la vida solo se completa en pareja. Ese cambio es importante. Pero también ha producido su propia trampa: la fantasía de que estar sola, por sí sola, es sinónimo de crecimiento.

Muchas historias recientes lo muestran con claridad. En series como Fleabag (2016), Envidiosa (2024) o Girls (2012), la soltería no aparece como premio ni como etapa superior. Las protagonistas no se vuelven más conscientes simplemente por estar solas, por el contrario, la ausencia de pareja expone con mayor crudeza sus contradicciones, sus heridas y las decisiones que han postergado. La soledad no las eleva automáticamente: las confronta. Ahí está la trampa de la narrativa moderna, convertir la soltería en un trofeo puede ser tan simplista como convertir la pareja en una meta obligatoria.

Estar en pareja y estar soltera son, al final, formas de habitar la vida. Ninguna transforma a nadie de manera automática. Lo que genera cambio real es lo que hacemos dentro de ese estado: la reflexión, la incomodidad, las decisiones que tomamos cuando nadie más está ocupando ese espacio. La soltería no te hace mejor ni peor. Te revela. Muestra lo que repites, lo que evitas aquello para lo que, quizá por primera vez, estás lista para cambiar.

No todo el amor que perdiste era el amor que necesitabas

A lo largo de este año hubo momentos (cumpleaños, fechas que antes tenían nombre, días cualquiera sin ninguna coyuntura aparente) en los que la nostalgia apareció sin avisar. No siempre como deseo de volver, sino como una forma de memoria. Recordar no implica retroceder, pero sí reconocer que algo existió, que fue significativo y que dejó huella.Muchas narrativas contemporáneas insisten en que, una vez tomada la decisión correcta, el duelo debería disiparse. Sin embargo, películas como Blue Valentine (2010) o Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) muestran lo contrario: incluso cuando una relación ya no es posible (o no es deseable), el cuerpo y la memoria siguen procesando lo vivido.

Desde la neurociencia, Palacios lo explica así, “el rompimiento amoroso es interpretado por el cerebro de manera muy similar al dolor físico”. Entender eso ayudó a poner en contexto muchas reacciones que no respondían a la lógica. Por qué, aun cuando una sabe que no quiere volver atrás, el cuerpo reaccionaba antes que la razón. Por qué ciertas canciones, lugares o gestos seguían activando algo que ya no tenía un lugar en el presente.

Aceptar eso fue parte del proceso. Comprender que sanar no es un trayecto recto ni acumulativo, sino un movimiento irregular, con avances y regresos. Que sentir no invalida el camino recorrido. Y que despedirse de un amor que ya no encaja también implica honrar lo que fue, sin convertirlo en destino.

La soltería no se trata únicamente de no tener pareja, no es un paréntesis ni una espera. Es un ejercicio activo de construcción. Se trata de qué hacemos cuando no hay nadie más ocupando ese espacio.

Cultivarte es una forma de coherencia con el amor que dices querer

Estoy segura de que no cambié ni desarmé todos mis patrones en un solo año. Sería ingenuo afirmarlo. Pero sí gané algo más importante que una respuesta definitiva: conciencia. Aprendí a reconocer antes lo que me hace daño, a entender mejor mis decisiones y a identificar el momento en el que seguir insistiendo deja de ser una forma de amor y se vuelve una forma de desgaste.

Entendí que no basta con exigir del otro lo que una misma no está dispuesta a construir. Que no se puede pedir presencia sin revisar la propia, ni coherencia sin practicarla. Cultivarte no es aislarte ni cerrarte al vínculo; es volverte responsable del tipo de relación que dices querer. Es revisar con honestidad qué llevas tú a la mesa, cómo te relacionas, desde dónde eliges y que estás dispuesta a sostener cuando la idealización se cae.

Este año también me enseñó que la soltería no es únicamente la ausencia de una pareja. Es un espacio en el que quedan al descubierto los hábitos, los silencios y las preguntas que antes podían diluirse en la dinámica de estar con alguien. Ahí se vuelve evidente si la vida que construyes tiene sentido por sí misma o si depende, todavía, de la validación de otro.

Si algo me ha dejado este tiempo es esa claridad: la soltería no se trata únicamente de no tener pareja, no es un paréntesis ni una espera. Es un ejercicio activo de construcción. Se trata de qué hacemos cuando no hay nadie más ocupando ese espacio: cómo habitamos los silencios, cómo organizamos los días, cómo nos sostenemos cuando no hay a quién llamar por inercia. Se trata de construir una vida que tenga sentido no solo en domingo, sino también un martes cualquiera, en las noches largas de la semana y en los días que no tienen ningún significado especial. De cultivar vínculos, proyectos y una relación contigo que no dependa de la validación de otro.

No fue un año para encontrar a alguien.

Fue un año para aprender a quedarme.

Dejar un comentario