La pandemia fue un paréntesis demasiado largo y ocasionó traumas que probablemente no hemos tramitado como sociedad. El autor expone tres de los suyos.

Mi tía Marcela Izquierdo agonizó la mañana del 7 de octubre de 2020. Durante casi una década anduvo los pasos inciertos que hay entre la aparición y la remisión de un cáncer.

Ese mismo día, su hermana mayor, María Teresa Izquierdo, estaba en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), acostada bocabajo en una posición llamada prono, que, me contaron, ayudaba a que el aire le circulara con menos dificultad por los pulmones. Ella fue una de las cientos de millones de personas que contrajeron el virus del covid-19 en el mundo.

Marcela murió horas más tarde: lo sentí como un paracaídas negro que de repente me cayó abierto encima. La vida hablaba en murmullos porque estaba silenciada con sordina.

En la familia estábamos de luto, pero en estado de emergencia: un hermano más de esa generación, Eduardo Izquierdo, también tuvo contacto con el virus y tuvo que ser sometido a la prueba: un hisopo hasta el fondo de la nariz para escarbar una enfermedad que en ese momento no tenía cura ni vacuna. Cuando le contaron por teléfono que su hermana menor había muerto, pude ver cómo se desmoronaba frente a mí.

La escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie dice en su ensayo Sobre el duelo que este no “es un sufrimiento meramente del alma sino también del cuerpo, de dolores y falta de fuerzas. Carne, músculos, órganos, todo está afectado”. Mi tío sin fuerzas en las piernas.

Lo senté y, adolorido, empezó a recordar anécdotas de su adolescencia en la casa de los Izquierdo. A cavar en la tierra.

Eduardo murió unos meses después.

Mi otra tía —posición prono en la UCI—, también.

Los tres de un tacazo.

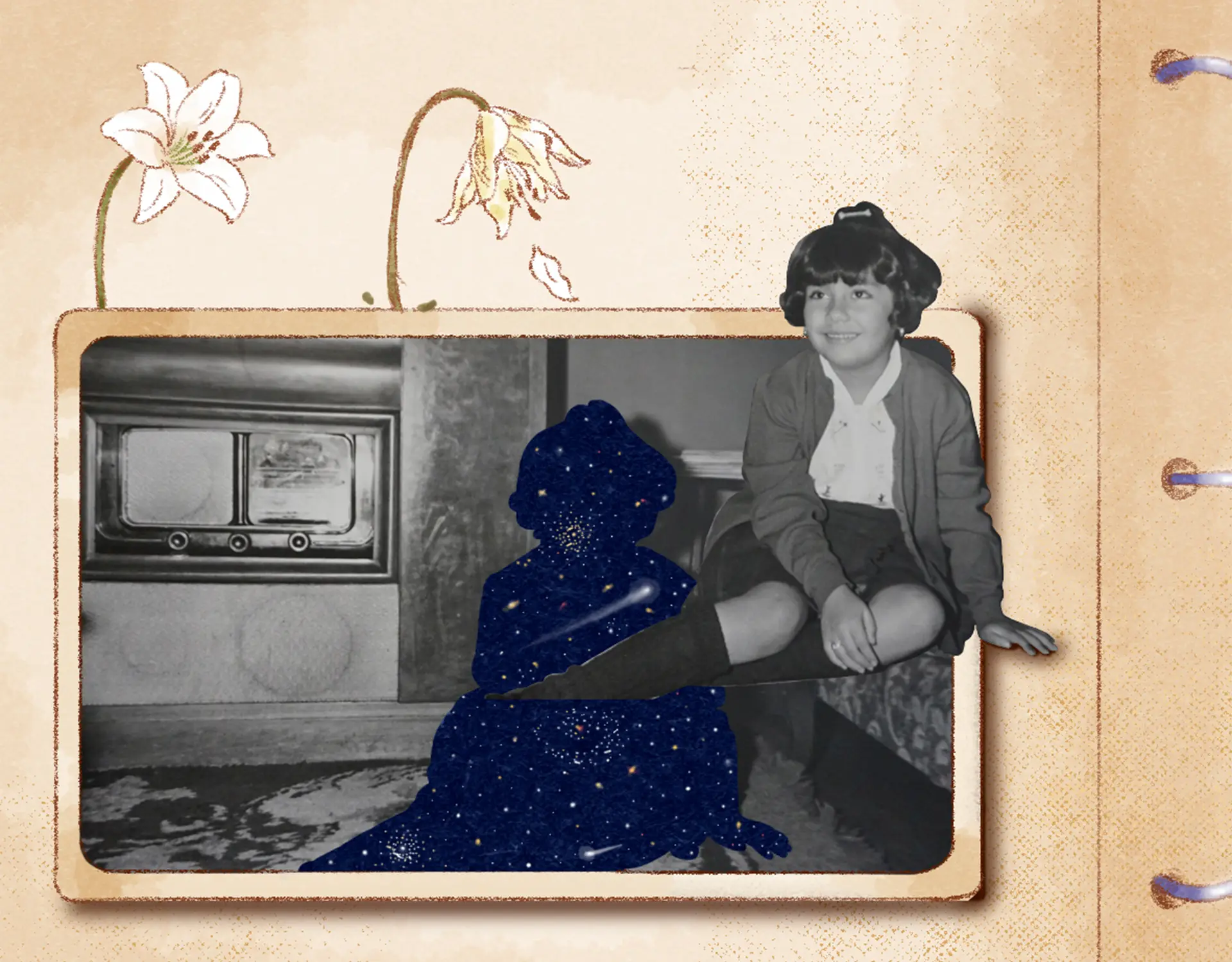

No lo había asimilado hasta ahora, pero el primer lente a través del cual entendí el mundo fue el de mi familia materna: las cosas nacían, se desvanecían o se proyectaban hacia el infinito entre las paredes de llama viva y fantasmas que fue la casa en la que crecí.

Durante cinco años, mi abuelo me acompañó a esperar el bus del colegio. Muchas de esas madrugadas repitió de memoria un verso de Mi delirio sobre el Chimborazo, de Simón Bolívar, que dice: “miro lo pasado, miro lo futuro y por mis manos pasa lo presente”.

“¿Qué es?”, me preguntaba.

La respuesta: “el tiempo”.

Si la forma en la que honramos la muerte nos dice mucho sobre la vida, recordemos la época en que vivimos una uniformidad en la que no podíamos abrazarnos ni llorar juntos.

Las campanas doblan por ti

El 8 de octubre de 2020, la Presidencia de la República transmitió un video. En él se ven primero un médico y una enfermera mirando un documento. Y luego: una manguera a presión en un parque, una estación de Transmilenio enjabonada. Hoy, esas postales lucen como los rastros de un animal extinto.

Aquel día hubo 8496 casos positivos y 151 muertes. Mientras, mi tía María Teresa estaba en la UCI de una clínica.

Días antes, había presentado fuertes síntomas de gripa —algo inusual en ella— y poco a poco empezó a recluirse en una cama —algo todavía más inusual—: no respiraba bien.

Ante una llamada de emergencia, su hermana y su sobrino asistieron a socorrerla. Estaba desmayada y así tuvieron que cargarla escaleras abajo para que una ambulancia se la llevara a la clínica más cercana.

Quienes sobrevivimos a la pandemia caminamos por una senda que es conocida, sí, pero lo hacemos a tientas, con la sensación fantasma de un miembro amputado.

La posición prono ayudó por un instante pero su hipertensión arterial se estaba volviendo inmanejable, así que ese 8 de octubre fui a firmar un permiso para que los médicos tuvieran la libertad de hacer lo que consideraran adecuado ante cualquier eventualidad.

La clínica, su protocolo.

Me condujeron hasta una mesa ubicada a unos pasos de la sala de la UCI, que solo pude ver a través de un vidrio: había médicos y funcionarios de la salud haciendo sus trabajos protegidos por trajes especiales. Aunque pedí varias veces que me dejaran entrar a ver a mi tía, no me lo permitieron.

Un día después, el 9 de octubre de 2020, ella estaría metida en la estadística: para esa fecha, desde que el virus llegó oficialmente a Colombia, hubo 27.495 personas muertas según las cuentas que publicaba a diario el Ministerio de Salud. La orden impartida a clínicas y hospitales era que estos cadáveres fueran cremados. No se aceptaba otra opción: la pandemia era la ley real. No había lugar para burocracias románticas.

Mi tía como agente radiactivo. Mi tía como número. Mi tía como parte de un informe presidencial. Mi tía muerta dos días después de que muriera mi otra tía.

Para nosotros, la familia, todo esto supuso un golpe seco. Como un atardecer que se prolonga demasiado, con unas nubes que todavía le dejan espacio al sol, a una ranura que se abre paso: los rayos de luz no caen como en la plenitud del día, sino que se derraman en un magma hirviendo. Y de repente, oscuridad. Y nada más.

El vórtice

La pandemia por covid-19 se declaró abierta hace más de cinco años, el 11 de marzo de 2020. Ese día, desde Ginebra, Suiza, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el doctor Tedros Adhanom, dijo que aquella nueva enfermedad podía caracterizarse bajo el nombre de “pandemia” por los “niveles alarmantes de propagación y gravedad”.

Entre la sobreproducción de información que hubo, recuerdo un artículo de The New York Times que se titulaba “Así es como terminan las pandemias”, un reportaje del 12 de mayo de 2020 que hoy luce como de servicio sicológico. “Según los historiadores, las pandemias tienen dos tipos de final: el médico, que ocurre cuando las tasas de incidencia y muerte caen en picada, y el social, cuando disminuye la epidemia de miedo a la enfermedad”, escribió la reportera de temas de salud Gina Kolata.

Ambas cosas sucedieron, pero siento que no regresamos enteros. Quienes sobrevivimos caminamos por una senda que es conocida, sí, pero lo hacemos a tientas, con la sensación fantasma de un miembro amputado.

¿O no fue eso exactamente lo que pasó?

En la gramática de la vida un paréntesis no puede ser tan largo.

Hay datos.

Para septiembre de 2020, la Unicef publicó unas encuestas que hizo a 8.444 adolescentes y adultos jóvenes de América Latina y el Caribe que tenían entre 13 y 29 años: 27 % reportó sentir ansiedad; 15 %, depresión; uno de cada dos declaró que tenía menos motivación para hacer las cosas que antes disfrutaba; 43 % de las mujeres jóvenes veía el futuro con pesimismo.

Un informe de Curriculum Associates, una compañía creadora de software para maestros, recopiló datos de 3,5 millones de alumnos en Estados Unidos: 1,3 millones de niños de segundo grado presentaron retrasos en lectura como consecuencia de la interrupción de la presencialidad en sus escuelas.

***

Todavía puedo verlos.

A Marcela, sus ojos grandes. Estoy corriendo, abro la puerta de la cocina, y ella me interrumpe el paso para saludarme y darme un beso en la mejilla.

O a María Teresa, su afán en una carpa en la Feria del Libro. No me ve y me busca, le pregunta sin el menor atisbo de vergüenza a quien se le atraviese que si ha visto a su sobrino, que tiene una charla. Me ve, se acerca y dice: “¿Dónde puedo comprarme un cafecito, mijo?”.

A Eduardo, sus frases chistosas aprendidas de memoria. Y luego el cambio de roles para divertirse oyendo las mías. Hasta el último día que lo vi, su predilecta, que me pedía: “Hermanito, la frase del whiskey”. Y yo: “Si quiere agua será mejor que meta la cara en el bebedero de los caballos. Aquí… ¡servimos whiskey!”.

La memoria es a veces una trampa, un mecanismo de tortura.

“Que te arranquen el amor, sobre todo de manera inesperada, y que luego te digan que recurras a los recuerdos. Más que auxilio, los recuerdos me traen elocuentes puñaladas de dolor”, escribió Gnozi Adichie.

Velar a nuestros muertos por videollamada

Mi tío Eduardo superó el covid-19, pero con costes evidentes para su salud. No podía caminar. No hablaba de forma clara. En medio de su convalecencia en la clínica, que alcanzamos a ver con algo de esperanza —una característica humana que hoy me luce mucho más negativa de lo que la cultura nos ha hecho creer—, una bacteria se le metió en el cuerpo y sus fuerzas cedieron a la hora de combatirla.

Murió el 7 de diciembre de 2020 y sus honras fúnebres fueron dirigidas por un pastor cristiano en una videollamada. El dolor de perder a un maestro es parecido al de perder a un padre. Para mí lo fue.

Si la forma en la que honramos la muerte nos dice mucho sobre la vida, recordemos la época en que vivimos una uniformidad en la que no podíamos abrazarnos ni llorar juntos ni reunirnos porque todos éramos la amenaza de convertirnos en una nueva tragedia: eso fue lo que entendimos con brutalidad.

***

Después de todo esto, la casa en la que vivieron tres generaciones de esa familia, en la que yo crecí, repleta de memorias del pasado, tuvo que desocuparse y venderse.

En ella ocurrieron más vivencias de las que puedo contar en un espacio como este.

En La invención de la soledad, Paul Auster escribió: “Descubrí que no hay nada tan terrible como tener que enfrentarse a las pertenencias de un hombre muerto. Los objetos son inertes y solo tienen significado en función de la vida que los emplea”. Pero a mi mamá y a mi primo, que se entregaron con una suerte de disciplina militar a clasificar objeto por objeto, detallar de nuevo esas pertenencias les propuso una actividad, que aunque terapéutica, también fue dolorosa. Estaban desenterrando recuerdos. Lo que fue y no volverá.

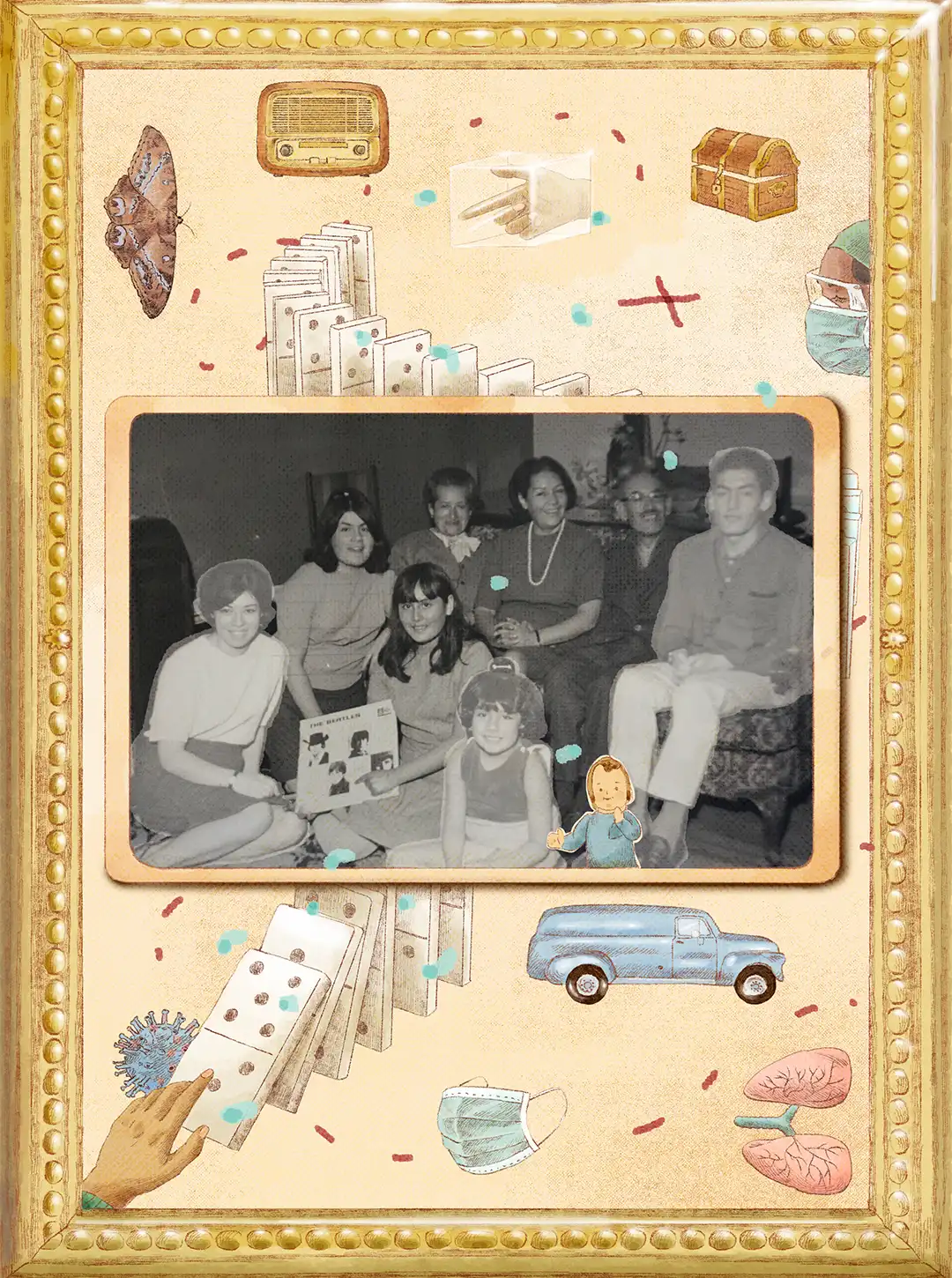

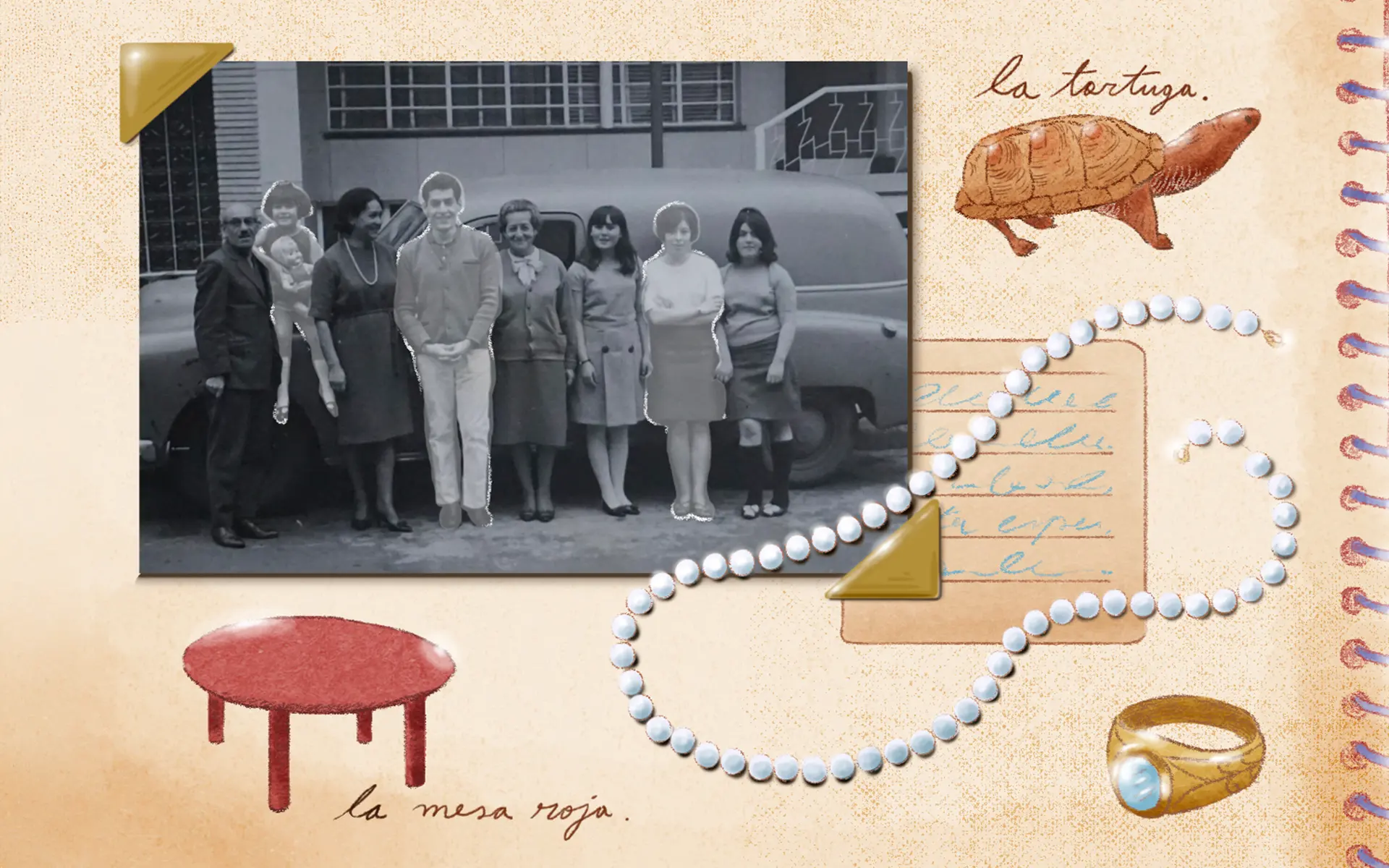

Una tarde llamé a ese primo. Hay palabras que solo quienes vivimos ahí entendemos. La casa fue siempre una especie de máquina del tiempo en su condición de reliquia sacralizada. Recordamos: “el explorador de Jose”. Recordamos: “la tortuga disecada de Chepe”. Recordamos: “la mesa roja”. Recordamos: “las joyas de Nana”. Recordamos: “el tesoro escondido”. Recordamos: “el radio de Eduardo”. Recordamos: “el vestidito de Marcela”.

Y las fotos, bueno. Esas fotos que eran el evento de un día y están en blanco y negro con personas posando ante el hecho de quedar inmortalizadas por siempre y que dejan de alguna forma —mucho más que hoy— echar a correr la imaginación.

“Miro lo pasado, miro lo futuro y por mis manos pasa lo presente”. ¿Qué es?

***

El 5 de mayo de 2023 se acabó la pandemia en el papel. La OMS declaró el fin de la emergencia de salud pública a nivel internacional por el virus del covid-19.

La vida siguió con el frenesí de alguna hierba citadina que quiebra las grietas del pavimento buscando el sol. Fuimos por la luz.

Para agosto de 2023 se contaron aproximadamente siete millones de muertes producto de esa era humana que sobrevivimos los que estamos.

No olvido una frase que escribió la mexicana Margo Glantz en su novela El rastro: “La vida, me digo, la vida, esa inútil y absurda herida (roja)”.

Tres de las siete millones de muertes, tan solo tres, tan demasiado las tres, las tres a las que les hago aquí un duelo aplazado por mucho tiempo.

Le hago trampa a la memoria para engañarla y encontrar un tesoro. El tesoro escondido.

Dejar un comentario