Desde los papiros egipcios hasta los laboratorios modernos, las pastillas condensan siglos de búsqueda por el alivio. Estas pequeñas dosis de polvo comprimido, mezcla de ciencia, azar y necesidad, transformaron la manera en que entendemos el cuerpo y la enfermedad. Detrás de cada comprimido —sea una aspirina o una píldora— hay una historia sobre el deseo humano de sanar.

Para explicar el funcionamiento de algo, casi siempre basta con mirar de qué está hecho. Las pastillas, pequeñas promesas de alivio, no son ajenas a eso. Estos medicamentos, que suelen ser polvo comprimido o encapsulado para completar una dosis, resultan de la mezcla de componentes activos y excipientes; los primeros son ingredientes puestos ahí para cumplir la función para la que fueron creados: quitar el dolor, desinflamar alguna parte del cuerpo, bajar la fiebre, aliviar un alergia, intentar expulsar algo que no pertenece al interior del cuerpo; los excipientes, en cambio, aparecen para que la pastilla opere bien. Para que entre, se disuelva, transite y traiga –en el mejor de los casos– bienestar.

Entre los excipientes hay unos que permiten que el medicamento se diluya o se aglutine o se granule o se deslice según la necesidad, otros que ayudan a que la tableta se desintegre a la velocidad que requiere el tratamiento o cuando llega al sistema digestivo, y otros más estéticos: para que sepa bien o se vea bien, o por lo menos se diferencie entre otros comprimidos. Antes, claro, la complejidad de las pastillas era menor, y menor también el número de componentes. Eran, sobre todo, plantas y alimento.

El hábito de registrar los gestos, rituales, costumbres, historias y linajes de la civilización egipcia no fue ajena a la medicina. Papiros repletos de jeroglíficos y de escritura hierática y demótica dejaron una muestra de las invocaciones, hechizos, terapias de aromas, conjuros y procedimientos que usaban para curar. El papiro médico de Carlsberg es un registro alrededor de problemas ginecológicos, neurológicos y oftalmológicos, el de Chester Beatty toca el dolor de cabeza, y el de Ebers, además de describir diversas enfermedades, enlista cómo extraían sustancias de plantas, insectos y arañas, y los convertían en productos farmacéuticos. En uno de esos tantos papiros, cuenta el historiador y farmaceuta George Griffenhagen en un artículo de Los Angeles Times, se registra la primera pastilla que apareció 1.500 años a.c. y que los egipcios fabricaban con miel, grasa o masa de pan.

Fue también la egipcia una de las primeras civilizaciones en registrar el uso del sauce como una planta antiinflamatoria y analgésica. Este árbol y su trayectoria en la medicina, traza la historia de uno de los comprimidos más consumidos en el mundo con más de 100 mil millones suministrados por año. El ácido acetilsalicílico, considerado un medicamento esencial por la Organización Mundial de la Salud, es conocido como aspirina tras el nombre que le puso Bayer, el laboratorio que sintetizó el componente y que lo ha comercializado desde 1899, primero en bolsas de papel y ese mismo año en pastilla.

La aspirina fue uno de los primeros medicamentos en distribuirse en esta forma de dosis. Para que esto fuera posible, cuenta la editora Dawn Connelly en el artículo A History of Aspirin publicado por The Pharmaceutical Journal, primero Hipócrates tuvo que suministrar a las mujeres en Grecia, 400 años a.c., té de hojas de sauce para aliviar el dolor del parto. Además de las hojas, también se volvió común el uso de la corteza seca y en polvo para curar la fiebre, probado como efectivo tras cinco años de experimentos por parte de Edward Stone, quien publicó un informe con sus hallazgos en 1763 en la Royal Society.

Sin embargo, la aspirina solo empezó a ser posible en 1828 cuando el profesor alemán Johann Buchner extrajo de la corteza el ingrediente activo de esta planta y lo convirtió en un cristal amarillo que recibió luego el nombre de salicina. Más tarde, la salicina fue también encontrada en la reina de los prados, una planta con flor que crece en lugares húmedos y pantanosos y cuyo género, Spiraea, es la palabra base del nombre de este medicamento de Bayer. En el mismo artículo, Connelly cuenta que el primer ensayo clínico de la salicina sucedió en 1876 y probó que ayudaba a menguar la fiebre y la “inflamación articular en pacientes con reumatismo”, y así se fueron descubriendo las bondades de este químico hasta que se convirtió en pastilla

La pastilla anticonceptiva, nombrada como uno de los avances médicos más importantes del siglo pasado, fue desarrollada en 1950 por el biólogo Gregory Pincus en Estados Unidos, aunque también suele mencionarse al mexicano Luis Ernesto Miramontes, quien sintetizó la noretisterona, la primera molécula que impedía la liberación de óvulos y se podía administrar por vía oral.

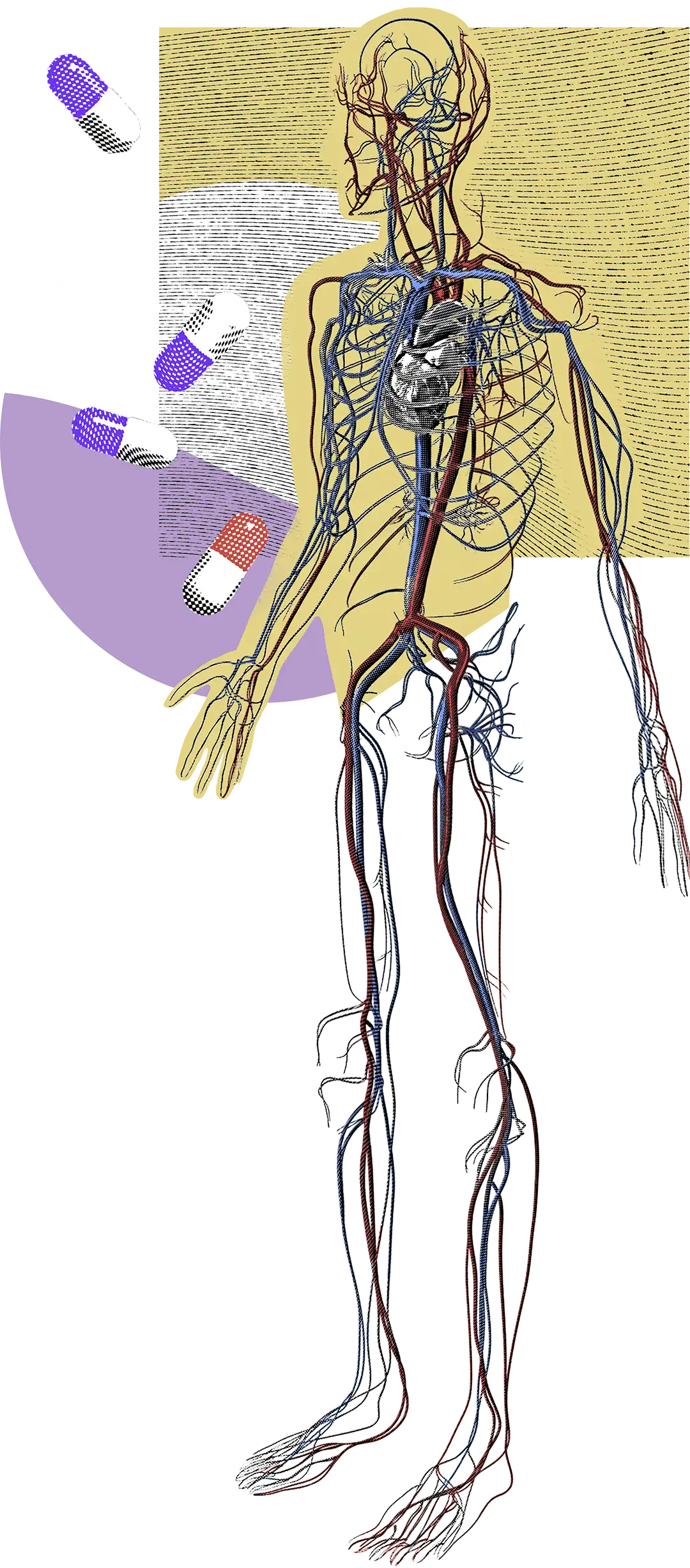

¿Cómo sabe la aspirina a dónde ir?, ¿cómo sabe si está entrando para ocuparse de una fiebre o de un dolor? Una vez se ingiere, el componente activo entra en el torrente sanguíneo que conecta todo el cuerpo; cuando encuentra las prostaglandinas, un grupo de sustancias que participan, entre otros procesos fisiológicos, en el dolor, la inflamación y la fiebre, bloquea su producción y genera el alivio. No es entonces un tema de saber enrutarse, es más un encuentro. Sin embargo, los comprimidos no tienen un solo mecanismo de operación.

La historia de la anticoncepción está marcada sobre todo por prácticas en las que las mujeres insertaban sustancias u objetos en sus vaginas para evitar el riesgo. Sin embargo, también desde la Edad Antigua se tenía la idea que ingiriendo algo era posible “controlar” la reproducción. Poemas y canciones griegas y monedas romanas dieron cuenta de una planta hoy extinta llamada silfio que además de perfumar y servir como condimento, era ingerida con regularidad en una especie de jugo que se tomaba o se aplicaba en la vagina para evitar quedar en embarazo. Como este hay otros ejemplos, sin embargo, la pastilla fue la primera dosis con este tipo de suministro que se consideró confiable.

La pastilla anticonceptiva, nombrada como uno de los avances médicos más importantes del siglo pasado, fue desarrollada en 1950 por el biólogo Gregory Pincus en Estados Unidos, aunque también suele mencionarse al mexicano Luis Ernesto Miramontes, quien sintetizó la noretisterona, la primera molécula que impedía la liberación de óvulos y se podía administrar por vía oral. El medicamento empezó a comercializarse luego de hacer controversiales pruebas con mujeres de bajos recursos de Puerto Rico, en 1960. Estos comprimidos suelen contener estrógeno y progestina o solo progestina, dos hormonas que consumidas así impiden que el ovario expulse óvulos o vuelven la mucosa del cuello uterino más espesa, lo que evita que los espermatozoides avancen por el sistema reproductivo de las mujeres y las fecunde.

Para explicar el funcionamiento de algo, casi siempre basta con mirar de qué está hecho, y su historia también se esconde en sus componentes. Por eso, no hay una sola narración sobre la aparición de las pastillas, sino que cada una tiene un tránsito. Unas empezaron a gestarse como medicamentos desde que se descubrió que ingerir alguna planta atenuaba algún síntoma, otras fueron primero prácticas, hasta que a alguien se le ocurrió que el alivio podría estar también en un comprimido, que la solución podía ingerirse.

Dejar un comentario