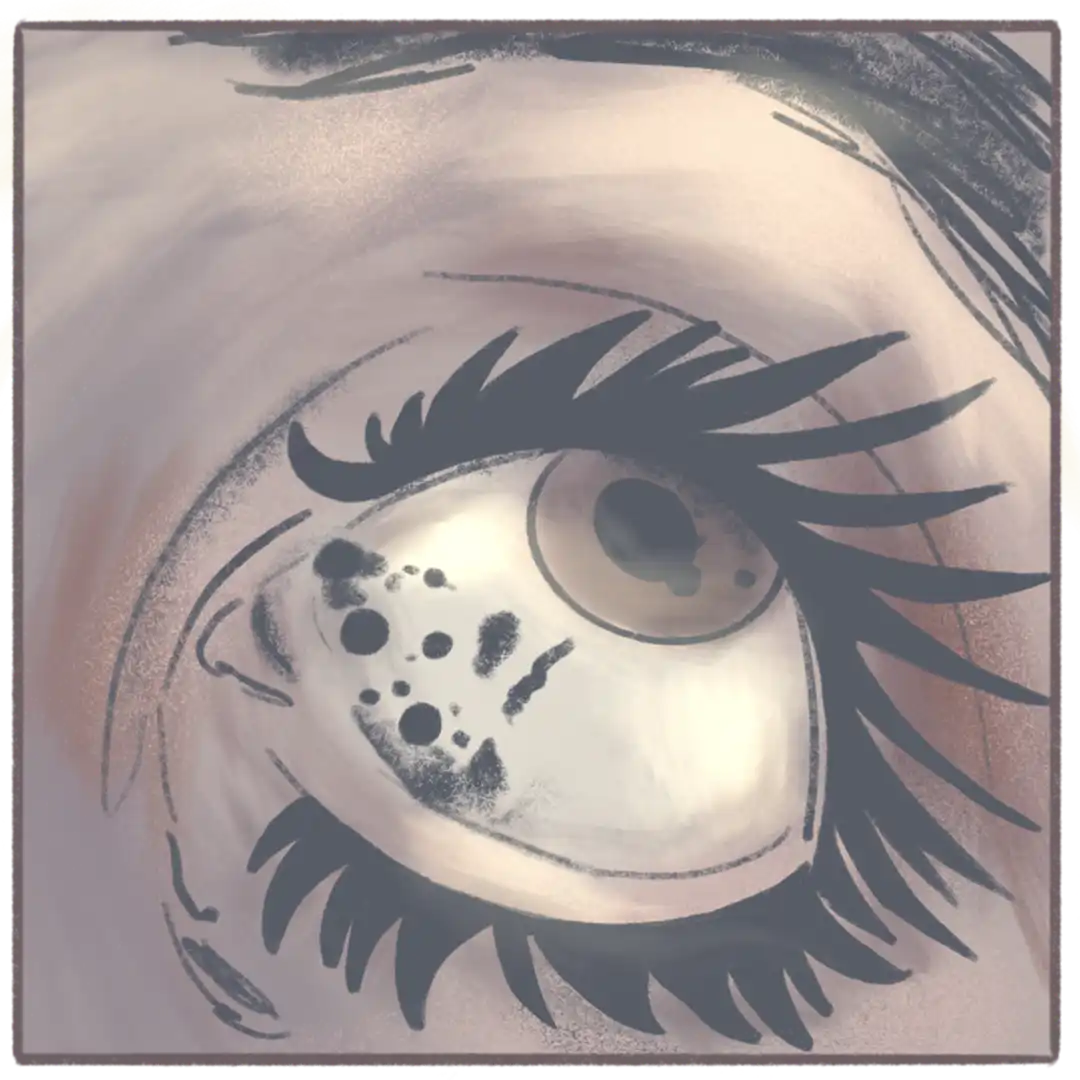

A lo largo de la historia, el miedo a la enfermedad y a la muerte ha encontrado refugio en mitos y leyendas. En Drácula, Bram Stoker transformó ese temor en una criatura inmortal: símbolo del contagio, de lo que se corrompe y de todo aquello que no queremos mirar.

Es parte del proceso natural de descomposición de un muerto cuando ha sido enterrado que su cuerpo parezca ligeramente vivo al cabo de algunas semanas. En la estrechez del ataúd la piel se retrae y endurece, el cabello y las uñas dan la impresión de crecer, las bacterias producen gases que inflan el abdomen, y un remanente de un fluido oscuro —mezcla de sangre, bilis y jugos gástricos—, sale por la boca, dejando en los dientes y labios un hilo rojo que baja por la mejilla en una línea irregular hasta secarse en la oscuridad de la tumba.

Las descripciones que circulaban de estas criaturas coincidían: seres cadavéricos, dientes afilados, uñas largas —como de animal— e indicios de sangre en el rostro.

Aún en el siglo XVIII, este fenómeno no había sido explicado por completo. La medicina apenas comenzaba a entender la muerte para arrebatarle la imaginación a la superstición, el mito y la leyenda, que siempre han ocupado el lugar vacío de la incertidumbre. En los pueblos de Europa del este, por ejemplo, diezmados cada tres días por una plaga distinta, el hallazgo de un cuerpo hinchado y con sangre en la boca helaba el corazón de quienes, por curiosidad o temor, abrían las tumbas de los que días antes figuraban bien muertos. La sensación de que el muerto estaba vivo llevaba a los vivos-vivos a rematar al muerto, no fuera a levantarse de la tumba y propagar su mal. Ambos indicios, la hinchazón y la sangre, eran pruebas irrefutables de que el muerto había comido recientemente. Algunas tradiciones aconsejaban dejar ajos y semillas de amapola en el ataúd; o, si no había afán, estacar, quemar o decapitar el cuerpo.

Las historias de vampiros sirvieron para justificar el sinsentido de tanta muerte y putrefacción. Aunque los relatos sobre seres sedientos de sangre existen desde Mesopotamia hasta el Caribe, se cree que fue la cultura eslava la que introdujo el término “vampiro”, cuya primera aparición escrita data del siglo XI y perduró incluso después de la expansión del cristianismo. Desde entonces las descripciones que circulaban de estas criaturas coincidían: seres cadavéricos, dientes afilados, uñas largas —como de animal— e indicios de sangre en el rostro.

Para el siglo XVIII poco había cambiado. En las aldeas recién ganadas por el Imperio de los Habsburgo al Imperio otomano se registró hacia 1750 una oleada de pánico por vampirismo que obligó a la emperatriz Maria Theresa a enviar al médico de su corte, un tal Gerard van Swieten, para desmentir la supuesta superchería. El médico publicó un informe detallado en el cual refutaba a partir de evidencia científica la existencia de los vampiros. Señalaba, por ejemplo, que en el frío del invierno era común que los cuerpos se conservaran bien después de enterrados; que los testimonios de quienes en su lecho de muerte decían haber sido visitadas por un vampiro obedecían más a alucinaciones por el miedo ante lo inminente que a eventos verídicos; o que sencillamente muchos enfermos eran enterrados vivos por error en el diagnóstico de muerte.

Bram Stoker creció escuchando historias de este tipo. Se dice que el autor de Drácula padeció una enfermedad desconocida que lo dejó en cama durante los primeros siete años de su vida, obligándolo a leer compulsivamente y a pasar las noches acompañado por una madre que le narraba cuentos de terror, leyendas del folclor europeo y sus experiencias como testigo de la enfermedad y la muerte durante el brote de cólera que azotó la mitad del planeta en 1832, durante el cual se enterraron vivos a los enfermos en fosas comunes para frenar la expansión del contagio.

En alguna entrevista, luego de haber publicado la novela, Stoker reconoció que la figura del vampiro le atraía por la manera en que había sido utilizada por distintos pueblos para explicar fenómenos naturales poco entendidos:

“Una persona puede haber caído en un trance parecido a la muerte y haber sido enterrada prematuramente. Después, el cuerpo puede haber sido desenterrado y encontrado vivo, y a partir de esto, el horror se apoderó de la gente, y en su ignorancia imaginaron que un vampiro andaba cerca. Aquellos propensos a la histeria, por exceso de miedo, podían caer en trance de la misma manera; y así se propagó la historia de que un vampiro podía esclavizar a muchos otros y convertirlos en su propia especie”.

En Drácula, el conde es un no-muerto con la piel pegada a los huesos, aspecto cadavérico, uñas largas y dientes afilados que abandona el ataúd para alimentarse de la sangre de los vivos. En la novela, el abogado Jonathan Harker visita el castillo de Drácula en los Cárpatos para ayudarlo con su plan de mudarse a Londres, pero cuando descubre la verdadera naturaleza del conde es encerrado a la espera de su muerte.

El conde viaja a Londres con el propósito de expandir su reino y su primera víctima es Lucy Westenra, conocida de Harker, quien enferma de manera misteriosa y muere lentamente pese a los esfuerzos de un grupo de hombres en cabeza del doctor Van Helsing. El grupo, que incluye a Harker luego de escapar del castillo, su prometida y un joven pupilo médico de Van Helsing, se propone dar caza a Drácula: mata primero a Lucy, quien vuelve de la muerte como vampiresa, y luego persigue al conde de regreso a Rumania, en donde lo enfrentan y aniquilan. Se podría decir que el núcleo del libro está en la expansión del mal, no importa lo que esto signifique; ahí palpita el corazón del miedo.

La novela rescata esa sensación de inminencia de la que habla Stoker cuando señala que el horror se apoderó de la gente ante los casos de personas enterradas prematuramente o la histeria que dominó las aldeas de Europa del Este con los casos de vampirismo. La presencia del conde va creciendo con el paso de los días como un aguacero hasta ocuparlo todo: los protagonistas lo ven tomarse la ciudad y conquistar su imaginación, su tiempo y sus cuerpos, en un flujo apresurado de eventos que los toma por sorpresa y les impide actuar con previsión. Los personajes sienten que el agua les cae encima sin escampadero a la vista.

La enfermedad, sin duda, es una de esas cosas que no entendemos pero que igual existen. Y cuando hablo de entendimiento no me refiero a un efecto de la razón sino del sentimiento.

A nosotros, víctimas del Covid-19, no nos cuesta entender esa sensación. Aún cerramos los ojos y vemos el pánico colectivo en los titulares que presentaban la interminable suma de contagios y fallecimientos en cada rincón del planeta. No vimos levantarse a los muertos, aunque esto es debatible, pero sí sentimos que la mordida de los enfermos podía alcanzarnos si nos descuidábamos las noches de cielos apretados. La enfermedad sucedió frente a nosotros y nos abrazó con tanto presente que nos costó ver en la ventana el amanecer del futuro. Vimos la enfermedad a la cara y sentimos su respiración mezclarse con la nuestra, como Drácula cuando tiene el cuerpo de Mina Harker entre sus brazos, segundos antes de que su mordida atravesara la piel —la suya o la nuestra— e inoculara el veneno.

En el centro de la novela Van Helsing tiene un monólogo en el que le dice al doctor Seward: “¿No crees que hay cosas que no entiendes pero que existen, y que algunas personas ven cosas que otras no ven? Pero existen cosas, antiguas y nuevas, que los ojos de los hombres no tienen en consideración porque estos saben, o creen saber, algunas cosas que les han dicho otros hombres”. La enfermedad, sin duda, es una de esas cosas que no entendemos pero que igual existen. Y cuando hablo de entendimiento no me refiero a un efecto de la razón sino del sentimiento.

La enfermedad nos enfrenta como pocas otras cosas al sinsentido de la pérdida, nos desnuda de la ciencia y nos deja con la piel expuesta ante la inclemencia del corazón. Podemos ver morir a una persona con el libro de anatomía en la mano, pero nos preguntaremos porqué murió mientras las lágrimas se secan sobre las ilustraciones de los cuerpos abiertos. Hay un momento —ese instante inmediato después de recibir la noticia de la enfermedad de alguien querido, tan simple en apariencia— que nos deja en la última estación del miedo: tu abuelo tiene Covid, tu padre tiene Alzheimer, tu hermana tiene cáncer, tu madre problemas cardíacos, tu primo leucemia. En esa estación preguntamos a qué hora pasa el siguiente transporte y nos sentamos a esperar mirando el reloj cada minuto: en tres meses todo puede haber terminado.

Drácula está contada mediante diarios, cartas y recortes de periódicos escritos por varios personajes. Todas las entradas están fechadas. Los personajes despiertan a la amenaza, el miedo y la histeria con la lentitud de sus ojos habituándose a la oscuridad. Nosotros, lectores, vemos avanzar el peligro en la sucesión de amaneceres: la llegada del conde, el primer contagio, la enfermedad, el deterioro, la muerte y la resurrección.

Stoker tardó siete años en escribir el libro —los mismos que estuvo en cama cuando niño— y me atrevo a pensar que ese fue el tiempo que le tomó dar con esta estructura espeluznante que nos hace partícipes del deterioro de un grupo aquejado por un mal inexplicable. Stoker nos da la noticia: “Tu amiga Lucy está enferma”, y a partir de ese momento sufrimos la enfermedad con ella.

El 18 de septiembre, el doctor Seward escribió en su diario: “Se volvió a realizar una vez más la terrible operación. No tengo valor para repetir los detalles. Lucy había sufrido una conmoción terrible que la había afectado más que en otras ocasiones, pues aunque le entraba bastante sangre en las venas, su cuerpo no respondía al tratamiento tan bien como antes. Su lucha por la vida era un espectáculo espantoso para la vista y el oído”. No dejemos pasar por alto un detalle: Seward es médico, y su maestro, Van Helsing, también.

Drácula no es la primera novela sobre vampiros ni tampoco la última. Su fama, sin embargo, fue consecuencia en gran medida de Nosferatu, la adaptación de 1922, pues ni siquiera en vida de Stoker alcanzó el reconocimiento que le atribuimos ahora. El chisme cuenta que luego de la película hubo un lío legal por los derechos de autor que llevó a la viuda del escritor a venderlos a una productora que después haría una obra de teatro y enseguida una segunda adaptación, con la actuación icónica de Béla Lugosi. Apuesto que gran parte de la acogida de Drácula se debe también a la representación de la enfermedad en tiempos de enfermedad: Nosferatu fue estrenada dos años después del final de la pandemia del 1918 y la adaptación de Francis Ford Coppola de 1992 fue estrenada mientras los sistemas sanitarios aprendían a responder a la epidemia de VIH, especialmente visible en Estados Unidos durante los años ochenta.

El miedo no lo entendemos, pero existe. Sucede con los monstruos, sucede con la enfermedad, sucede con el dolor, sucede con el duelo. Sucede, también, con la vida que sigue después de la muerte.

Por desgracia, nadie escapa —en palabras del doctor Seward— al espectáculo espantoso para la vista y el oído de la lucha por la vida. Ver el deterioro del cuerpo siempre será desagradable y triste, por ejemplo, la piel cada día un poco más blanca aferrándose a músculos sin masa es una imagen de la muerte que acompaña a los vivos largamente. Decía que el núcleo del libro está en la expansión del mal: el centro del miedo podría ser el temor al mordisco de la enfermedad. Alguna vez, un famoso neurocirujano enfermó de cáncer de próstata y al ser preguntado por lo más difícil de verse del otro lado del consultorio señaló que la lección principal vino por cuánto pánico y cuánto miedo sintió la primera vez que le dieron el diagnóstico a pesar de entender científicamente su mal. El miedo no lo entendemos, pero existe. Sucede con los monstruos, sucede con la enfermedad, sucede con el dolor, sucede con el duelo. Sucede, también, con la vida que sigue después de la muerte.

Al final de su monólogo, Van Helsing le pide a Seward que crea, y este le pregunta en qué. “Que creas en las cosas en que no eres capaz de creer”, responde el doctor.

Dejar un comentario