Hasta el 21 de julio de 2025, la exposición Situemos la vida en el centro, con la artista Carolina Caycedo como eje, reúne obras y voces colectivas que abren diálogos sobre ecología, ríos y transiciones energéticas en los territorios de las Américas.

Al subir por las escaleras hacia el segundo piso del Museo de Arte Miguel Urrutia (MAMU), lo primero que aparece ante usted son telas colgantes, largas y transparentes, teñidas de azul, verde y gris. Suspendidas en el aire, parecen flotar sin peso, contrariando la naturaleza del elemento que llevan impreso. Solo al acercarse se revela su forma: cuerpos de agua, atrapados en un estado de quietud. Desde ese momento, la exposición ya le plantea preguntas.

Más adelante, un mural domina una pared blanca: dos montañas amarillas atravesadas por un hilo de agua que se ensancha a medida que fluye. Hay un puente que separa, tres figuras que parecen custodiar el río y un grupo de animales emergiendo del agua. La escena, simbólica, encierra la esencia de lo que encontrará tras una puerta de vidrio.

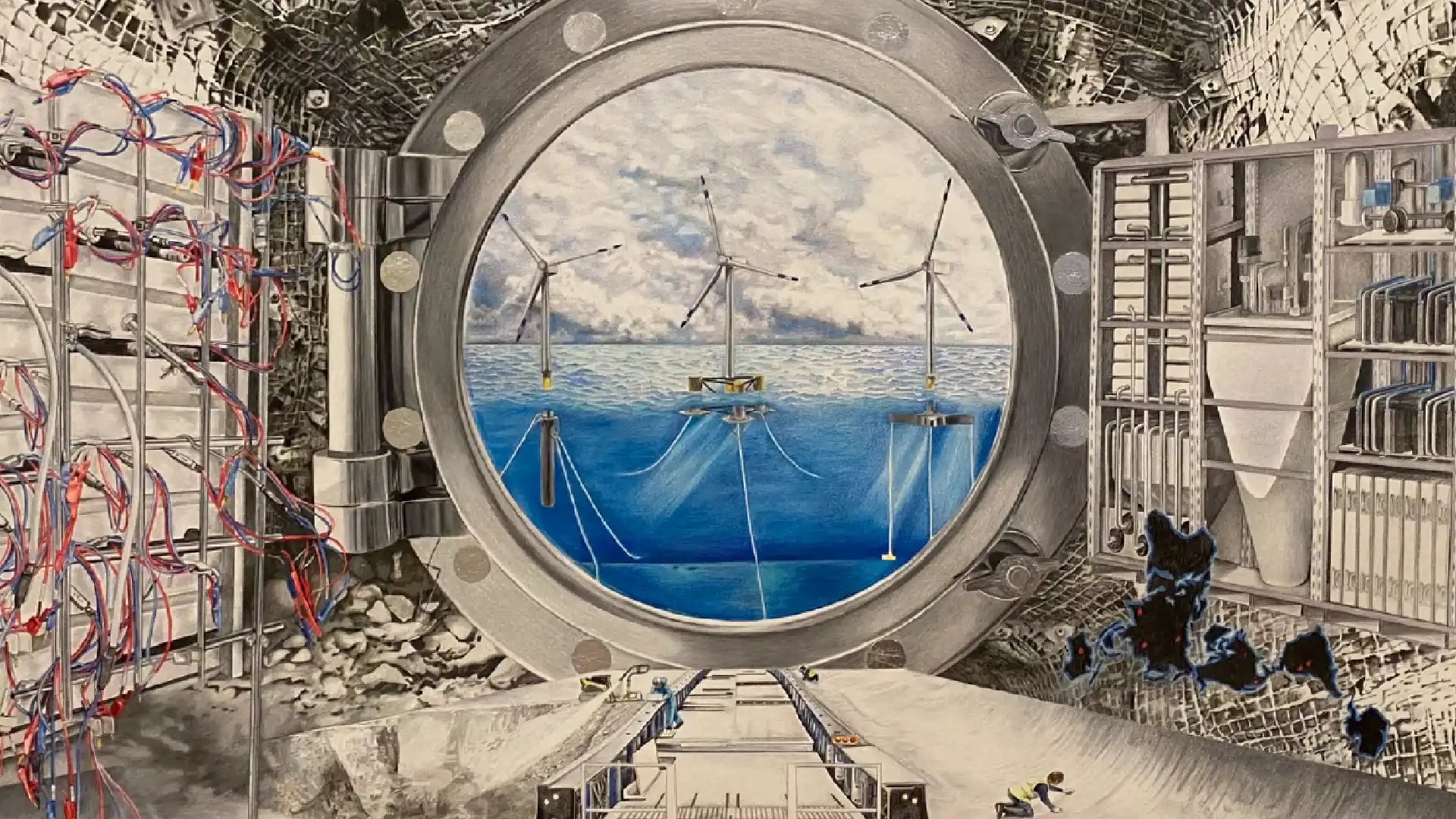

Ese umbral marca el ingreso a Situamos la vida en el centro, un espacio donde el arte activa diálogos sobre la situación ecosocial de los territorios y los caminos hacia las transiciones energéticas. A través de imágenes, vídeos, arpilleras, esculturas y atarrayas, la exposición invita a cuestionar nuestra relación con el entorno y reflexiona sobre procesos ambientales y sociales en las Américas desde el trabajo de Carolina Caycedo, una artista que no trabaja sola, sino que teje redes, visibiliza luchas y amplifica voces colectivas. Su obra no es un punto de llegada, sino un canal para que las narrativas comunitarias se expanden, alimentando redes de cooperación y transformación que existen más allá del ámbito expositivo.

La visión artística de Carolina y su método de trabajo

Carolina Caycedo nació en Londres, creció en Colombia y actualmente vive en Los Ángeles. Su tránsito entre estos tres territorios ha influido en su manera de entender el arte como un puente entre geografías y comunidades. Desde sus inicios académicos en la Universidad de Los Andes, concibió lo artístico como una herramienta de conexión. Su intervención universitaria A toda mecha fue una peluquería ambulante en espacio público, un gesto que priorizaba el encuentro y el cuidado en comunidad.

Con el tiempo, su obra se adentró en la justicia ambiental y social, desde una cosmovisión en la que “para ser, primero tenemos que ser percibidos: por el aire que te mueve, por el agua que te acaricia, por el jaguar que te mira, por la comunidad que te recibe”, dice la artista. A partir de eso desarrolla lo que llama "trabajo de campo espiritual": una forma de construir confianza y relaciones de largo aliento con comunidades afectadas por conflictos socioambientales.

Este método ha sido clave en exposiciones anteriores, muchas en colaboración con redes comunitarias latinoamericanas como el Movimiento de Afectados por Represas (MAR), documentando cómo las comunidades enfrentan el impacto de los megaproyectos hidroeléctricos y construyen sus propias estrategias de defensa territorial. El arte de Caycedo activa relaciones, no se queda en meros objetos contemplativos. “Mis proyectos no crean redes, sino que fortalecen y nutren las conexiones de afecto, trabajo y solidaridad que ya existen”, afirma la artista.

El diálogo continuo de las obras

En Situamos la vida en el centro, las obras no existen en solitario. Son fruto de conversaciones, aprendizajes e intercambios entre artistas y comunidades, y se entretejen con los trabajos de otros creadores y colectivos. La exposición reúne las voces de Pavel Acevedo, Azita Banu, David de Rozas, Mercedes Dorame, Annelia Hillman, Cyotl+Macehualli, Nadine Huguez, Juan José López Negrete, Tatiana Ixvhel Luboviski-Acosta, Paul Robert Wolf Wilson y Samal Tayag, así como las de la Asociación de Pescadores Campesinos Indígenas y Afrodescendientes para el Desarrollo Comunitario de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú (ASPORCIG), el Movimiento Social en Defensa de los Ríos Sogamoso y Chucurí, la Red Colombiana de Energía de la Biomasa (BIOCOL), Ruta del Castor, Seres Río, el Movimiento Dos Atingidos por Barragens y la comunidad del East Los Angeles College.

Juntas, estas voces construyen un diálogo audiovisual que, por momentos, se vuelve casi sensorial y trasciende lo individual, y buscan reafirmar que el arte cobra más fuerza cuando se hace en colectivo.

Textiles bordados, pinturas, fotografías y esculturas dialogan con las obras de Caycedo en un ejercicio de reciprocidad. No las acompañan: las enriquecen. La artista insiste en que el espacio expositivo no debe ser hegemónico ni cerrado, sino un territorio abierto a las voces de quienes habitan y defienden los ecosistemas.

Territorio, memoria y acción

La exposición se organiza en cuatro bloques: Sembrando promesas, Visualizando ecologías, Aguas para la vida y Resistencia y transiciones. En cada uno, se articulan las piezas de Caycedo con las de otros artistas para generar preguntas sobre los modelos extractivos, el impacto energético y la vida en los territorios de las Américas, con un discurso en el que el arte no es solo un medio expresivo, sino también una plataforma para la acción y el cambio.

Desde el inicio la muestra nos invita a replantear nuestra relación con la naturaleza, volviendo a los contratos originarios: esos pactos no escritos que los pueblos indígenas han sostenido con los animales, los ríos y las plantas. Una de las obras centrales —con forma de flor de cuatro pétalos— se titula precisamente La vida en el centro. Allí aparecen semillas ancestrales como el teocintle, antepasado del maíz, símbolo de migraciones, intercambio y siembra como acto de compromiso con la vida.

Este diálogo con el entorno también invita a cuestionar cómo los artistas han contribuido, a lo largo del tiempo, a perpetuar visiones colonizadoras del territorio. Desde el formato tradicional del paisaje hasta registros audiovisuales de la naturaleza, la exposición propone reparar esa mirada y reconocer que las plantas, los animales y otros seres no humanos son también sujetos políticos. Según Caycedo, “las comunidades indígenas nos enseñan que los ríos y los árboles pueden ser padres, madres, abuelos y abuelas”. Por eso, insiste en la necesidad de reconocer y recuperar esas relaciones familiares con el entorno como parte de la vida en sociedad.

En la exposición se presentan obras de colectivos como Cyotl+Macehualli, en Los Ángeles, que ha trabajado por la protección del nogal negro, reconocido por la comunidad como un vecino más. Su iniciativa ha logrado resguardar espacios verdes frente a la especulación inmobiliaria y demuestra que la defensa de la naturaleza es también una forma de acción política en la ciudad.

La conversación entre arte y territorio adquiere una profundidad particular cuando se centra en la defensa de los ríos y en el impacto de los modelos energéticos sobre las comunidades. En Colombia, la expansión de proyectos hidroeléctricos ha suscitado una fuerte resistencia por parte de poblaciones afectadas, que denuncian los efectos de estas obras sobre el medio ambiente y la vida local. Carolina Caycedo compara esta situación con el proceso de desmantelamiento de represas en Norteamérica: mientras en Estados Unidos muchas se están tumbando, en Colombia aún se siguen construyendo. Dentro de la exposición, imágenes satelitales a gran escala del renacimiento ecológico del río Elwha, en Washington, abren preguntas sobre la justicia ambiental y la sostenibilidad de los modelos energéticos actuales.

El recorrido por la muestra culmina con una mirada hacia el futuro y la urgencia de una transición ecosocial, sustentada en saberes ancestrales y soluciones comunitarias. “Se trata de pensar qué es la energía, cómo se vive y cuáles son las transiciones que ya se están gestando”, afirma Caycedo. Fotografías del colectivo ASPORCIG, en Córdoba, registran cómo comunidades anfibias han recuperado conocimientos tradicionales para adaptarse a los cambios en su entorno. Las respuestas están surgiendo desde las bases, desde quienes han experimentado directamente las consecuencias del extractivismo y hoy impulsan alternativas.

Además de estar abierta al público hasta el 21 de julio en el MAMU, esta propuesta artística se expande a través de encuentros pedagógicos y se proyecta hacia otros lenguajes. Pronto se publicará un libro bilingüe con el mismo nombre, de cerca de 400 páginas. “Tal vez en la exposición no están todas las organizaciones con las que hemos trabajado, pero en el libro sí. Es una plataforma que nos permite reunir este entramado de resistencias y transiciones ecosociales”, señala Caycedo. Explica además que este trabajo editorial reúne al arte como un puente entre territorios: un espacio de intercambio donde las luchas comunitarias toman forma y encuentran resonancia.

Dejar un comentario