Nuestra visión no nace perfecta, sino que se desarrolla a medida que crecemos. En este artículo explicamos el fascinante proceso del desarrollo visual y cómo cuidar los ojos desde la niñez para garantizar un futuro lleno de luz.

A diferencia de otros sentidos, que llegan al mundo con cierto grado de madurez, la visión es un proceso en constante construcción. Desde el primer llanto, los ojos de un recién nacido comienzan un viaje de aprendizaje que, aunque imperceptible, es esencial para su vida. Un mundo lleno de colores, formas y movimientos que convierte cada día en una aventura visual para un bebé. Desde el brillo de los ojos de mamá hasta el baile de las hojas al viento, la visión es el canal que les permite explorar y conectar con su entorno.

Según la revista Elsevier, un recién nacido únicamente fija la mirada en contrastes destacados, como la línea del cabello de su madre, y requiere estímulos visuales constantes para que su sistema visual se desarrolle adecuadamente. Las imágenes que percibe moldean sus redes neuronales para representar el mundo exterior al que están expuestos. Y, luego, durante los primeros años, las estructuras que hayan sido estimuladas de forma correcta y funcionen adecuadamente formarán un sistema visual eficiente.

El desarrollo de la visión en nuestros pequeños

“Cuando un bebé abre los ojos por primera vez, lo que ve son sombras y formas borrosas. El globo ocular, pequeño y en crecimiento, aún no ha desarrollado la capacidad para enfocar correctamente, y las conexiones entre el nervio óptico y el cerebro están en sus primeras etapas”, explica Viviana Laverde, oftalmóloga pediátrica y especialista en estrabismo de Colsanitas. Durante los primeros tres meses de vida, los bebés comienzan a afinar sus reflejos visuales, aprendiendo lentamente a seguir objetos y fijar la mirada. Este es el primer paso hacia una visión más clara.

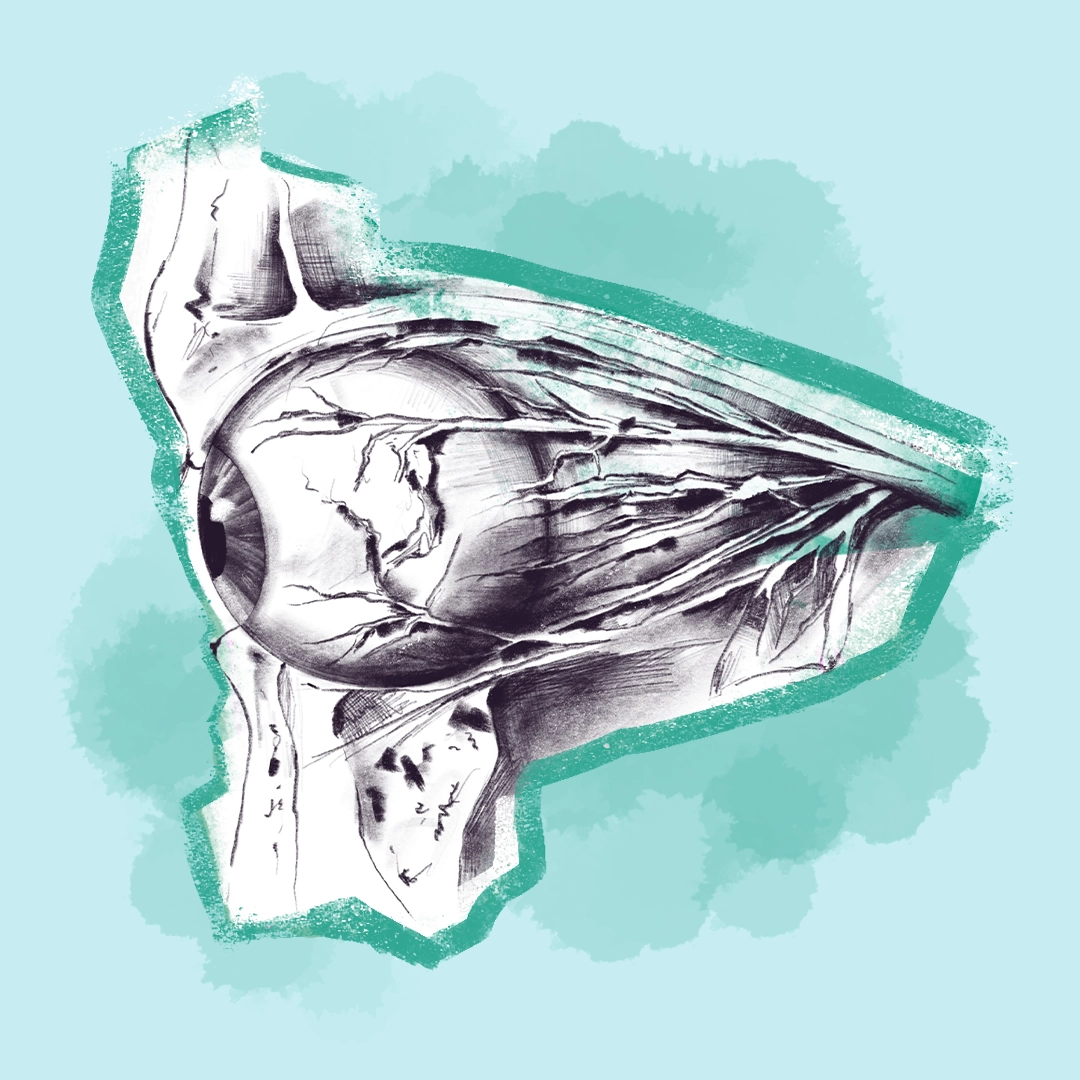

El globo ocular, el órgano crucial que nos permite percibir el mundo, se encuentra en la órbita ocular, la cavidad que forma parte de nuestro rostro. Con una forma esférica, está compuesto por diversas capas que trabajan de manera conjunta para que podamos ver y está lleno de un líquido llamado humor vítreo, que da soporte a su estructura y permite que la luz pase sin obstáculos. En su capa externa, la córnea, una estructura transparente, deja entrar la luz hacia el interior del ojo. A través de esta luz, la pupila regula la cantidad que ingresa, mientras que el iris, el colorido anillo que rodea la pupila, define el tono de nuestros ojos. Al fondo, la retina capta las imágenes que percibimos, convirtiéndolas en señales enviadas al cerebro.

A medida que los bebés crecen, hacia los diez meses, el mundo se vuelve más vívido y colorido para ellos. Esto se debe a la maduración de las células de la retina, los conos y los bastones, que les permiten distinguir los colores y ajustarse a las variaciones de luz. “Aunque nacemos con estas células, no están completamente desarrolladas. Su maduración es gradual”, explica Laverde.

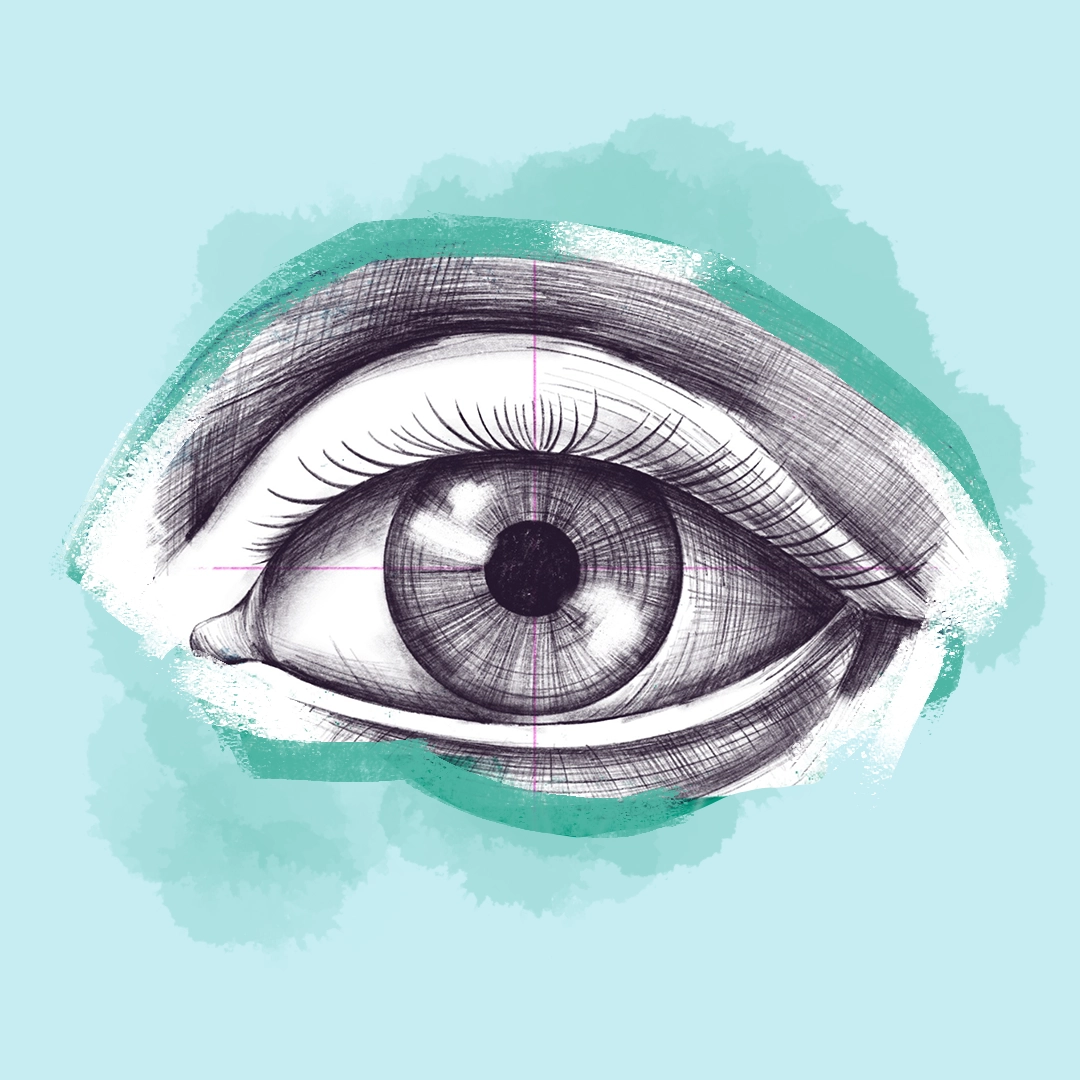

Los ojos son receptores del punto de entrada de la información visual. Todo lo que percibimos como imágenes se interpreta en el cerebro, y esa conexión entre ambos órganos no está lista al nacer.

Según la publicación de Elsevier, al nacer, la córnea tiene un diámetro de entre 9 y 10,5 mm, y sigue creciendo hasta alcanzar su tamaño definitivo, que varía entre 11,5 y 12 mm alrededor del primer año de vida. Tanto la córnea como el cristalino deben mantenerse transparentes para una visión adecuada, y el color del iris experimenta cambios durante los primeros seis meses después del nacimiento.

En cuanto a la retina, la parte periférica que permite la visión lateral y nocturna, está bien desarrollada desde el nacimiento. Sin embargo, la mácula, una pequeña área amarilla en el centro de la retina responsable de la visión detallada y del movimiento, permanece inmadura y continúa su desarrollo hasta los cuatro años de edad. La agudeza visual mejora a medida que se desarrolla el sistema completo.

- Al momento del nacimiento, la agudeza visual es muy baja, alrededor del 5% respecto a la de un adulto.

- De los dos a los cuatro meses la capacidad visual del bebé es de,aproximadamente, el 20%.

- A los 12 meses la visión del niño alcanza los niveles normales del adulto.

- La visión 20/20, que se considera normal, se alcanza hacia los cinco años. Sin embargo, algunos niños pueden no alcanzar la normalidad hasta los siete.

Un reloj con cuenta regresiva

El desarrollo visual no solo implica conexiones neuronales, sino también crecimiento físico. Los niños nacen con ojos más pequeños que los de un adulto, lo que los hace hipermétropes de forma natural. Esto significa que su visión cercana es menos precisa, una etapa normal en el desarrollo ocular.

El proceso de maduración tiene un cronograma definido: la mayoría de las conexiones neuronales entre el ojo y el cerebro se completan hacia los siete años. Cualquier alteración visual que no sea detectada y tratada antes de esta edad puede dejar secuelas permanentes. “Por ejemplo, el llamado ojo perezoso o ambliopía ocurre cuando un ojo envía al cerebro imágenes borrosas debido a problemas como hipermetropía o astigmatismo no corregidos. Si no se trata a tiempo, el cerebro deja de aprender a usar ese ojo, y la visión no mejora, aunque el ojo esté sano”, explica Laverde.

La oftalmóloga enfatiza en realizar controles visuales desde el primer mes de vida, aunque el bebé no muestre síntomas, pues los chequeos oftalmológicos tempranos también ayudan a detectar problemas graves como cataratas congénitas o retinoblastoma, un tipo de cáncer ocular que puede aparecer en los primeros años de vida.

“Actualmente existen diversas opciones para controlar la progresión de la miopía, que es una condición en la que los objetos cercanos se ven con claridad, pero los distantes se ven borrosos. Entre las alternativas más recientes se encuentran las gotas oftálmicas, que ayudan a ralentizar la evolución de la miopía en niños, así como lentes especiales diseñados para frenar su avance”, explica Laverde. Estos tratamientos están pensados para que los niños, desde temprana edad, puedan gestionar la miopía y evitar que se convierta en un problema grave en la adultez. A medida que la investigación avanza surgen más herramientas para controlar esta condición, ofreciendo a los padres la posibilidad de intervenir y disminuir los efectos de la miopía a largo plazo.

Los ojos y el entorno

El desarrollo visual no depende solo de la genética; el ambiente también juega un papel crucial. El uso excesivo de pantallas y la falta de actividades al aire libre se han convertido en factores de riesgo para el desarrollo de miopía en los niños.

La doctora Laverde señala que el tiempo frente a dispositivos electrónicos debe ser limitado, especialmente en los primeros años de vida: “La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda cero pantallas antes de los dos años, y yo diría que incluso después de esa edad es mejor que los niños pasen más tiempo jugando al aire libre”. La luz natural y las actividades en el parque no solo estimulan el desarrollo ocular, sino que también ayudan a prevenir la progresión de la miopía.

La alimentación es otra aliada de la salud visual. Frutas y vegetales ricos en vitamina A y betacarotenos, como la zanahoria y la papaya, favorecen el desarrollo de las células de la retina. En contraste, los alimentos ultraprocesados y las dietas altas en azúcar pueden agravar problemas como las alergias oculares, comunes en niños que viven en ciudades como Bogotá, donde la contaminación es alta.

Cuidar la ventana al mundo

Los ojos son un reflejo del crecimiento y el cuidado que recibe un niño. Desde mantener un entorno limpio hasta evitar el frote excesivo de los ojos, pequeños hábitos pueden marcar una gran diferencia.

“La infancia de los ojos es un periodo fascinante y crítico. Lo que no se corrija a tiempo puede quedarse con nosotros toda la vida”, concluye la doctora laverde. Al igual que enseñamos a los niños a caminar o hablar, debemos prestar atención a cómo ven el mundo. Después de todo, esa ventana al exterior es también el inicio de una relación única con su entorno.

Las gafas no crean dependencia; al contrario, corrigen problemas visuales y permiten un desarrollo visual adecuado.

Problemas visuales comunes en la infancia

Aunque la mayoría de los niños desarrollan una visión normal, algunos pueden experimentar problemas visuales como:

Si nota que su hijo entrecierra los ojos, se acerca mucho a la televisión o tiene dificultades para leer es importante consultar a un oftalmólogo pediátrico.

Los mitos más comunes sobre la salud visual infantil

- Aplicar leche materna en los ojos los blanquea. Falso. El color de los ojos está determinado por la genética y no cambia por aplicar leche materna. El tono final se establece aproximadamente a los seis meses de vida, cuando los ojos ya tienen su color definitivo.

- Poner un punto rojo en la nariz corrige el estrabismo. Falso. El estrabismo es una condición que requiere evaluación y tratamiento médico especializado. No existe un remedio casero para corregirlo, y el tratamiento adecuado depende del diagnóstico de un profesional.

- Las gafas hacen que los niños se vuelvan dependientes de ellas.Falso. Las gafas no crean dependencia; al contrario, corrigen problemas visuales y permiten un desarrollo visual adecuado. Es común que los padres teman que sus hijos se acostumbren a ellas, pero lo cierto es que si un niño necesita gafas debido a un defecto refractivo, las requiere para ver bien. No hay necesidad de "descansar" de las gafas. Ignorar este tratamiento o retirar las gafas por temor a la dependencia puede afectar el desarrollo visual a largo plazo.

Este artículo hace parte de la edición 199 de nuestra revista impresa. Encuéntrela completa aquí.

Dejar un comentario