Aprendemos gracias al ejemplo, hacemos lo que hicieron nuestros padres. Un detalle que deberían tener en cuenta quienes diseñan las campañas para promover la lectura en los niños.

Las campañas de comunicación que promueven la lectura de libros entre la población suelen ser muy ingeniosas y creativas, y logran además un objetivo nada desdeñable para quienes las diseñan: hacer que sus conciencias puedan dormir tranquilas.

Estas campañas son bien intencionadas y tienen un objetivo inobjetable, pues nadie en su sano juicio se opondría a que las personas, en especial los niños, lean más libros de los que actualmente leen. Pero luego de ver los resultados obtenidos por dichas campañas a lo largo de más de 40 años, habría que buscar métodos más efectivos y audaces, que vayan más allá de confiar en la publicidad y en la comunicación.

En Colombia, el promedio de lectura es de 2,7 libros por persona al año, muy por debajo de lo que sucede en Argentina y Chile, países en los cuales el promedio es de 5 libros por persona al año. Lo cual bien mirado no es ninguna maravilla, pero es el doble del promedio colombiano. Y estamos por debajo de los 11,9 libros al año que leen en promedio los españoles, que es el pueblo que menos lee en Europa, y de los 47 libros que se traga cada finlandés durante el mismo periodo de tiempo.

Claro que las cifras de los países latinoamericanos hay que tomarlas con beneficio de inventario, dado que por lo general han sido infladas por los gobiernos para mostrar resultados que van en contravía de la realidad.

Hace 20 años, el promedio de lectura en Colombia era de sólo un libro per cápita por año, y dados los esfuerzos que han hecho los distintos gobiernos, y los índices de empleo y de informalidad laboral, y la pobreza y miseria generalizadas, no parece claro cómo se ha casi triplicado esa cifra durante tan corto tiempo.

Para empezar, los libros en este país son caros; es más, podría decirse que son un artículo de lujo, pues no están al alcance de la mayoría de las personas. Un libro cualquiera en una librería puede costar en promedio unos 50.000 pesos, cifra en apariencia poco escandalosa para el bolsillo. Pero si a continuación anotamos que cerca del 90 % de las personas que tienen un trabajo formal en Colombia ganan solo un salario mínimo o menos, los $50.000 empiezan a parecer una cifra considerable, pues representan el 5 % de ese salario.

Y estamos hablando del costo de un solo libro y de personas que tienen un trabajo formal. Quienes están en el rebusque, trajinando tiempo completo para sonsacarle unos centavos a la tacaña realidad cotidiana, están lejos de soñar con tener un libro en sus manos, y menos de darse un descanso para disfrutar un par de páginas de ociosa lectura.

El libro que cuesta 50.000 pesos compite con la cada día más inalcanzable carne, con la cerveza del fin de semana, con la hipotética ida a cine (ahora el cine es para gente de estrato cuatro en adelante), con la educación de los hijos, con el costo mensual de montar en Transmilenio o con los zapatos de la niña que ahora le dio por hacer gimnasia. No hay cupo en el presupuesto para la compra de ningún libro que no haya pedido el colegio o la universidad de los hijos, y a veces ni siquiera hay cupo para estos.

Alguien como yo, con un apetito de lectura mayor que el promedio, no puede darse el lujo de entrar impunemente a una librería y antojarse de las atractivas tentaciones que claman desde todos los rincones “Llévame” “Léeme” “Reléeme”, porque no hay presupuesto que aguante para sostener el lujoso vicio de leer.

Pero es obvio que el costo de los libros no es un impedimento para el que ya tiene el hábito de la lectura, pues lo más probable es que encuentre la manera de leer lo que le guste. En mi caso, he recurrido a los libros electrónicos de circulación gratuita, al préstamo de libros de los amigos, a la siempre bienhechora biblioteca Luis Ángel Arango y, en épocas de juventud, llegué a considerar el robo descarado de libros como método infalible para poder seguir alimentado mi apetito.

El problema es tan grave que muchas personas que no leen piensan que no hay necesidad alguna de leer. Y aunque sea difícil de creer, muchas de las personas que conozco con esta convicción son estudiantes universitarios. Fui profesor universitario en dos períodos, uno de tres años y otro de cinco. En el primero di clases de Análisis Publicitario en el Politécnico Colombiano, en el último semestre de la carrera de Publicidad, y ninguno de los estudiantes que conocí leía un libro, aunque fuera por equivocación, como tampoco periódicos ni revistas, y mucho menos textos académicos.

En el segundo periodo como profesor, durante cinco años estuve al frente de la cátedra de escritura de guión en la maestría en Escrituras Creativas de la Universidad Nacional. Durante ese tiempo solo tuve a mi cargo a dos alumnos que leían. Los demás protestaron vivamente cuando durante el proceso de escritura de un guión les iba recomendado leer uno que otro libro que yo consideraba podía enriquecer su proyecto. “No tenemos tiempo”, arguyeron unos; “para qué leer si estamos estudiando cine”, reclamaron otros. Cuando les pregunté cuántos libros leían a la semana, me miraron como si fuera un habitante de otro planeta. Ninguno de ellos leía más de un libro al año, e incluso así pretendían aprender a escribir guiones de cine.

Con mucha curiosidad y grandes dosis de tacto me las ingenié para ir averiguando qué hábitos les inculcaron cuando eran niños. O, mejor dicho, qué hábitos aprendieron de sus padres. Y encontré que todos, o casi todos, provenían de familias en cuyas casas no había libros, o tan solo unos pocos, y ninguno de sus padres tenía el hábito de leer, pues tampoco lo habían adquirido cuando niños. Pero eso sí, durante la infancia todos ellos, sin excepción, veían televisión en familia. Todas las noches los miembros de la familia se estacionaba frente al único televisor de la casa, ya fuera a comer o después de comer, y veían la pantalla, y se divertían o aburrían con la telenovela de turno, o con los comerciales, o con las noticias del día, y acumulaban material para conversar con las amigas y los amigos el día siguiente.

Hablo de personas que pasaron su infancia a fines de los años ochenta y a principios de los años noventa del siglo pasado, cuando solo había algunos canales en la televisión colombiana, no eran habituales los computadores personales y aún no habían sido inventados los smartphones. Es decir, cuando había mucho más tiempo libre que ahora. En aquel entonces la pantalla chica era la reina; hoy lo son las pantallas de la tele, pero también las del computador, la tableta y, por supuesto, el teléfono.

Hay una frase de Oscar Wilde que apunta a la realidad del problema: “Nada que valga la pena se puede enseñar”. Por más que nos empeñemos en que los niños adquieran el hábito de la lectura, ellos rechazarán todos nuestros esfuerzos pues ya han aprendido de sus padres, maestras y maestros que leer es una tarea, y por lo tanto es una obligación, una carga, algo impuesto que requiere esfuerzo y debe ser muy aburrido de hacer.

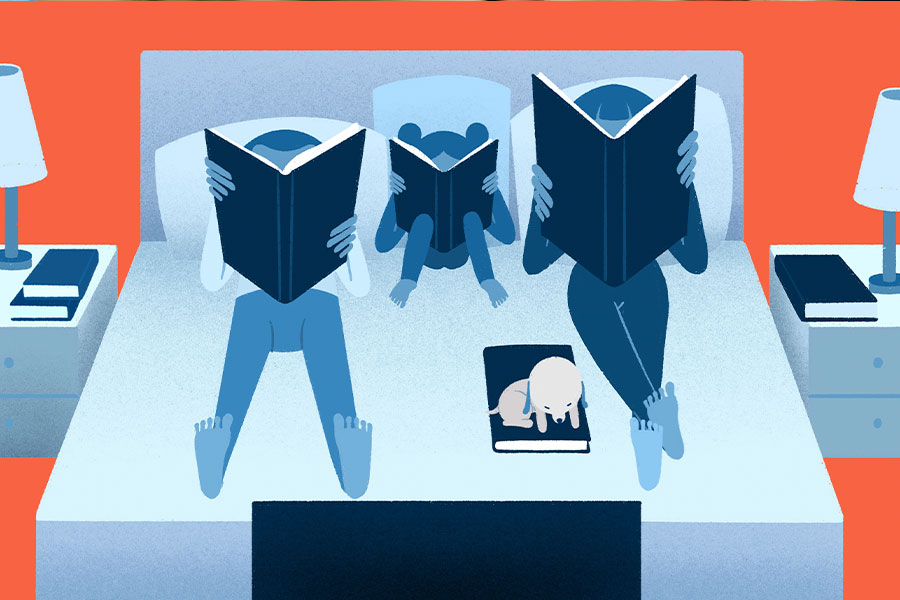

En suma, todo lo contrario de lo que es el verdadero placer de leer. Los niños imitan lo que hacen sus padres, y en general aprenden a hacer lo que ellos hacen sin ningún esfuerzo, como ir a un centro comercial, ver televisión y entretenerse con un smartphone. Si un niño o una niña crece en un hogar en donde los libros no existen, si no ven nunca a ninguno de sus padres sumergido en la lectura de un libro, ¿cómo podremos esperar que adquieran o se contagien del hábito de la lectura?

*Escritor, guionista de cine y libretista de televisión.

![]()

Dejar un comentario